近代社會變遷、都市發展的同時,也往往伴隨著激烈的經濟環境改變,從而導致優勝劣敗的生存競爭,也加大了各階層的貧富不均。一些弱勢的底層居民在失去職業、流離居所、窮困饑餒之下,可能會受到內外因素引誘而成為無賴或流氓,從事盜竊、恐嚇、詐欺等犯罪行為。

臺北市在一九二○年實施市制時,設籍人口已達十七萬,十年後成長到二十四萬,增加了四成;急速都市化以及發達的航運、鐵路交通帶來大量人員流動,社會環境越加複雜。而一九二○年代日本接連發生關東大地震與銀行危機,後期又陷入全球大蕭條,重創經濟、景氣長期低迷,使得失業者大增、人心浮動,治安情況也頗受影響。以一九二四年為例,主管臺北城內與城南的臺北南警察署統計,該年發生了兩千餘起竊盜案件,損失金額高達五百二十餘萬圓,竊賊的目標主要為衣服、現金、鐘錶、金銀珠寶等等。

臺北市南警察署,當時簡稱為南署。《臺灣總督府警察沿革誌》,昭和9年(1934)。

歷年盜案中不乏驚人情節,如一九二六年的貨運火車竊案,竊賊偷取了貨車中價值八十五圓的中藥材,順手也偷走了裝在同一車廂中的兩千九百餘張嘉南大圳地籍圖,後來嫌笨重無用將其丟入河中,渾然不知此極其巧合之舉引起當局震動而全力搜查。又如一九二九年的臺灣總督府怪賊案,一名怪盜兩度在夜間潛入總督府,將各局的辦公室翻箱倒櫃,除竊取金錢外,還作出種種惡作劇的舉動,把某職員抽屜中的藝妓名片全部排列在桌上、將另一職員的香水倒空等等,隔年這名年僅十九歲的怪盜才被逮捕歸案,被判刑兩年,出獄後猶屢犯不改。

日本臺灣總督府面對這些大大小小的犯罪問題,陸續施行了種種制度加以維持治安。先創設警察、法務、刑務等機關,開始登記戶籍與實施保甲,並頒布數道取締規則針對特定對象嚴厲處罰,後來又擴增巡查人數應對層出不窮的盜竊案件。而日治時期統治者對於統計調查的狂熱態度,在此亦有所展現,對於刑事犯罪案件制定了各項精細的文書,舉凡相貌體格、犯罪經歷、作案手法、社會背景均一一加以記錄分類,也引入指紋、血型等科學鑑識技巧輔助辦案。但警察慣用縱容減刑為條件、操控犯罪者當作警方密探的偵查手法則一直頗遭詬病,取證時也經常利用傳統迷信來恐嚇嫌犯。

當時正值大眾傳播印刷媒體興起,人口日漸密集的都會化社會讓大眾文化成為市民熱衷的消費對象,新聞報紙如《臺灣新報》、《臺灣日日新報》等,均闢有版面刊載犯罪災害等社會事件,並將各種奇情怪案加油添醋配上驚悚標題以吸引好奇的讀者;後來又有《臺灣警察協會雜誌》、《臺灣警察時報》等專門刊物討論偵辦手法,以及揭露要案內幕,使得許多犯罪事件成為街談巷議的熱門聊天話題。在新聞媒體報導之餘,這些犯罪實錄逐漸演化出著重偵察過程的新興文類--偵探小說--取材自情節豐富的社會事件,再安排偵探與犯罪角色,將宛如迷宮般的案件抽絲剝繭加以解謎,創造出虛實難分、引人入勝的推理故事。

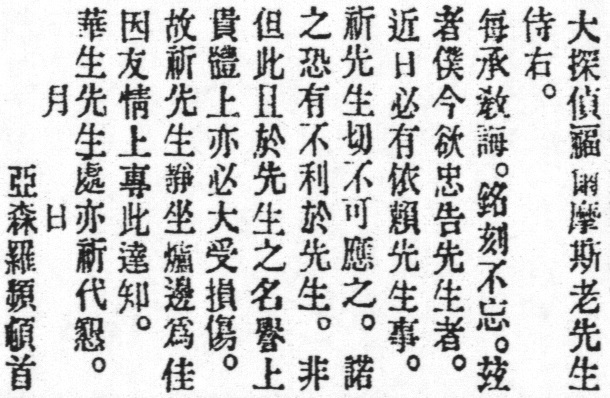

筆名餘生發表的偵探小說〈智鬥〉,改編自福爾摩斯與亞森羅蘋的故事。《臺南新報》,大正12年9月26日,五版(1923)。

早在一八九八年《臺灣新報》即以五十回的篇幅刊載長篇小說〈艋舺謀殺事件〉,故事中兇嫌、證人、偵探、法醫接連登場,以日文漢文雙聲道敘事表現在地風情。《臺灣日日新報》也以文言文翻譯歐美短篇偵探故事。一九二三年,《臺南新報》刊載的〈智鬥〉更進一步將〈福爾摩斯與亞森羅蘋〉加以改寫成本地化,將福爾摩斯、華生、亞森羅蘋三位大名鼎鼎的小說人物請到臺灣來一顯身手。任職臺北帝大的醫學教授兼人類學家金關丈夫則以林雄生為筆名,創作出一位身負絕藝、在龍山寺出沒的神探曹老人,揉合臺灣民俗於案件中,發表了一系列的偵探小說,獨具特色。